デザイナーとして時代を汲み取っていく

――70~90年代と、今のデザインに違いはあるのでしょうか。

あると思います。ただ、書籍の場合は長期的に受け入れられるデザインを意識しています。というのも、雑誌などは数ヶ月だけ書店に並ぶいっぽうで、書籍は長期にわたって本屋や図書館に置かれることになります。文字組は流行のタイポグラフィを使うと、7、8年するととても古く感じるようになります。たとえば、70~80年代でいうと「タイポス」や「スーボ」「ツデイ」といった書体などです。書籍ではそれを避けたいために、新しくもないけれど、古くも感じない、高品質で格調があって常に受け入れられる、そういった書体を使うようにしています。デザイナーズフォントは若い頃はよく使用していましたが、この20年くらいは書体デザインの癖が気になるようになったので、書体そのものが”顔”を持っているものはほとんど使わずに、なるべく活字系の流れを組む伝統的な書体を使うようにしています。つまり、凝ったデザイン書体ではなく文字組の妙で魅せるデザインを目指しています。

――昔のデザインは作り手の意志や個性を感じますが、今のデザインはみんなに喜ばれたいというユニバーサル、八方美人的なものを感じます。それについてはどう思いますか。

それは仕方がない気がします。例えば、昔よりも今は文字サイズを大きくしないといけない。昔は極端に文字が小さいデザインもありましたが、今は近視の人が増えてきていることで、読ませるデザインが増えています。それは私たちがアーティストではなくデザイナーだからです。時代もすごく重視するし、当たり前だけれど、売れないといけない。不特定多数に1万部売れて欲しい書籍とかをつくっているので、様々な読者を想定しなくてはいけない。その結果としてユニバーサルなデザインになっていくことは必然的だと思います。ほかの要因として、ウェブやスマホで読む、見る機会が多いデジタルデバイス用のフォントは大半がユニバーサルデザインフォントなので、どうしても汎用性の高い書体や文字組に慣らされてきていることが考えられます。

――デザイナーにとって難しい時代になっていますね。

ただ、そういう中でもウィットに富むようなエッセンスを効かせたいなとは思っています。文字組だとか、写真のトリミングだとか、文字がない余白のデザイン。要するに造形理論の実験ですね。そういった紙面の地と図のリズムづくりで、書籍の内容にあわせたあそびをつくり、個性を出していきます。

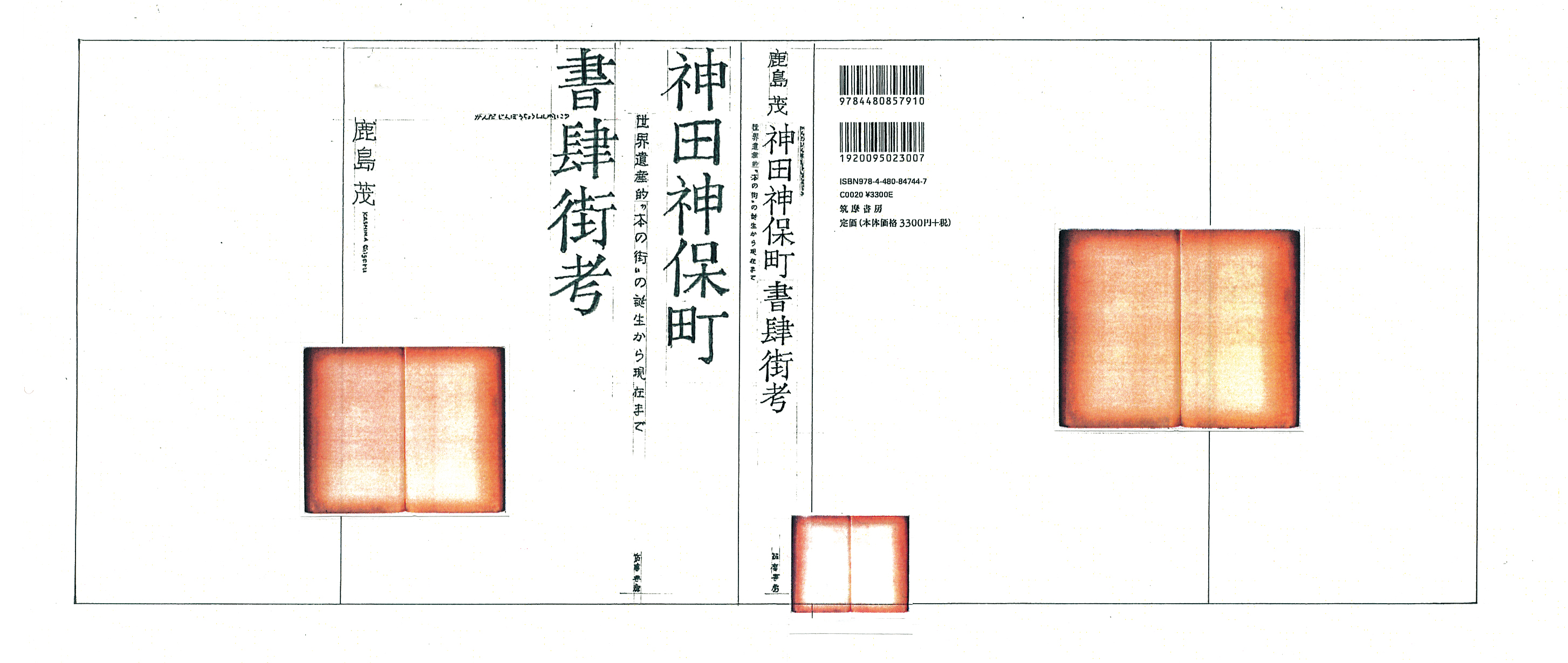

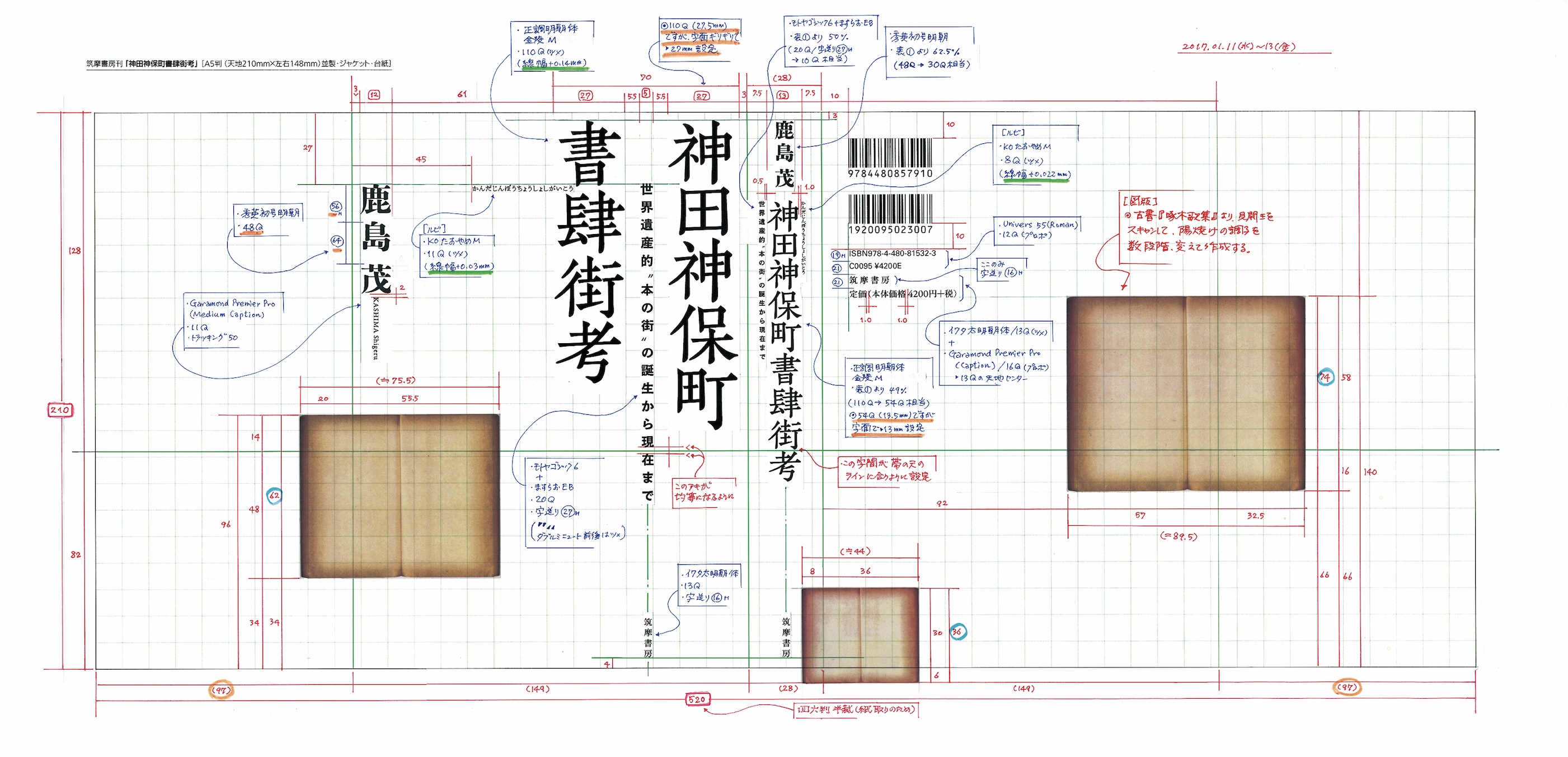

『神田神保町書肆街考』(A5版・並製・筑摩書房・2017)書籍・サムネイル・指定紙

エディトリアルデザインを仕事にする魅力

――デザイナー、特にエディトリアルデザイナーの魅力とはなんでしょうか。

グラフィックデザインといえど、その媒体は様々で、紙やウェブと多岐にわたっています。しかし、ウェブは情報の即時性が大きな特徴であり、すぐ直せるけれど、時代とともにそのページが消えていってしまうような側面もある。そんな中で、紙媒体の最大の魅力はやはり「手元に残っていく・受け継がれていくものである」という点でしょう。ブックデザインやエディトリアルデザインを考える方々にはそういった、「モノ」として残っていく点を魅力と思ってもらえるといいなと思っています。紙、インクの匂いそういったものを残していきたい。Kindleも思ったほど普及しませんでした。人々が紙媒体を魅力的に思うのは、感覚的な理由からかもしれませんが、だからこそ紙媒体は今後ずっと残っていく、そう思っています。

――エディトリアルデザインを学ぶ人に向けてアドバイスがあれば教えてください。

本だけでなく、ポスターデザインなどにもふれると良いと思います。例えば、書籍の表紙もポスターになりうるものです。この書籍の表紙がポスターのサイズになったらどのような見られ方をするだろう?など、想像をしてほしいです。様々な媒体の大きさ、見られ方の先にエディトリアルとの向き合い方を感じてもらえればと思います。

また、エディトリアルデザイナーは作業の中では特に仕上げや最後の詰めを大事にしてほしいです。直そうかな、このままいこうかな、と悩んだ時にそこで直すか直さないかの差が大きく出てしまう。広告もそういった作業が出ないわけではないけれど、広告は情報が先に世の中に出ている場合も多いです。しかし、エディトリアルは手に取るまでは目に触れないものなので、リアリティの意識感・緊張感があります。最後の詰めで出来上がりの完成度が左右される。「神は細部に宿る」という格言から転じた「美は細部に宿る」というように、一回の作業だけでデザインが完成することはありません。一つひとつの要素を細部まで追求する作業も魅力として感じてもらえればと思います。

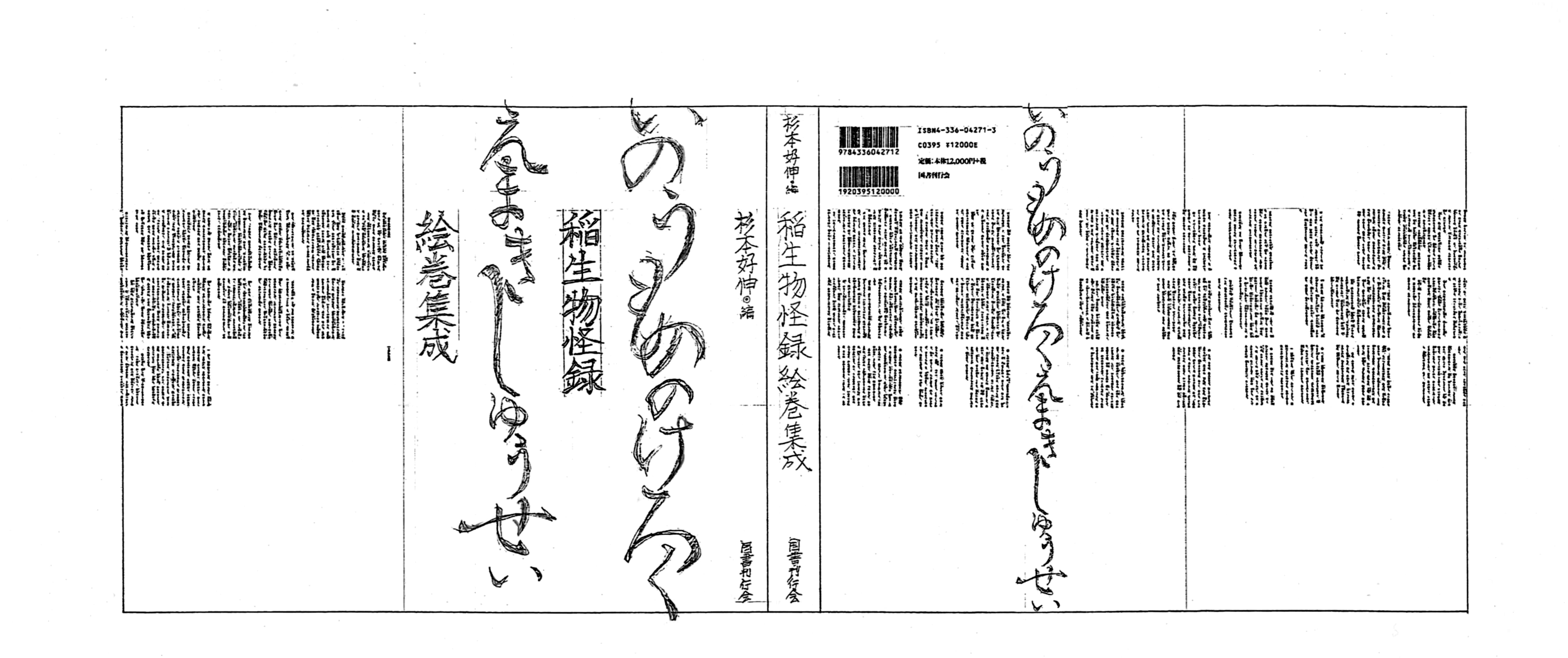

『稲生物怪録絵巻集成』(B5変型版・上製・国書刊行会・2004)書籍・サムネイル・指定紙

手元に長くのこるからこそのデザイン――後編では、時代の変化にデザイナーとして対応していく秘訣や、エディトリアルデザインの魅力について話を伺った。エディトリアルデザインが、著者と読者の長期的にコミュニケーションをつくっていく魅力的な分野であると改めて気付かされた。

- ●工藤強勝

- 1973年桑沢デザイン研究所卒業。1976年デザイン実験室設立。雑誌・書籍のアート・ディレクションや展覧会のポスター・図録デザインを手がけるほか、グラフィック、タイポグラフィ、ブックデザインの評論を著す。1995~2006年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科講師を経て、2006~13年首都大学東京大学院システムデザイン研究科教授、~14年客員教授。著書・監修書に『文字組デザイン講座』『編集デザインの教科書〈第4版〉』、『デザイン解体新書』、『書物の時空』など。1999年第7回桑沢賞、2017年度(第48回)「講談社出版文化賞 ブックデザイン賞」受賞、「東京2020大会エンブレム」デザインチェック審査員ほか。2019年「タイポグラフィをめぐる書物の森」展、企画監修。2020年4月より桑沢デザイン研究所、第11代所長に就任。

- ●工藤強勝デザイン実験室

- 〒107-0062 東京都港区南青山2-22-4 秀和南青山レジデンス208号

- Tel. 03-3479-1670 Fax. 03-3479-1850

- 企業HP https://www.jbakk.co.jp/